Connaître pour comprendre : une nécessité scientifique

Longtemps, les grands fonds ont été considérés comme des espaces vides et dépourvus de vie. Il faut attendre 1930, pour que William Beebe et Otis Barton atteignent 923 mètres de profondeur, pour la première fois. Lors de cette plongée, ils découvrent des espèces que l’homme n’a jamais vues.

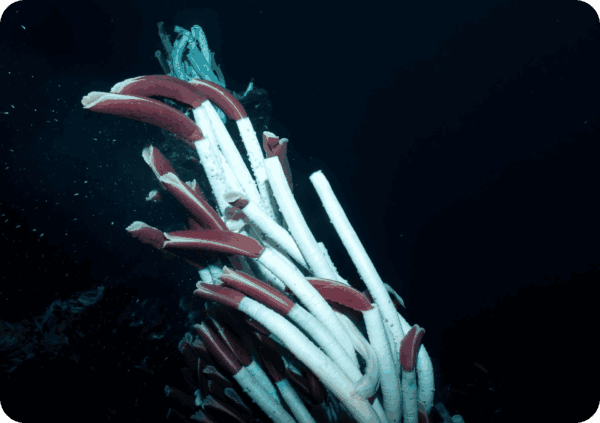

Une autre date très importante c’est 1977 et la découverte des sources hydrothermales par plus de 2 500 mètres de profondeur et la mise en évidence de la chimiosynthèse.

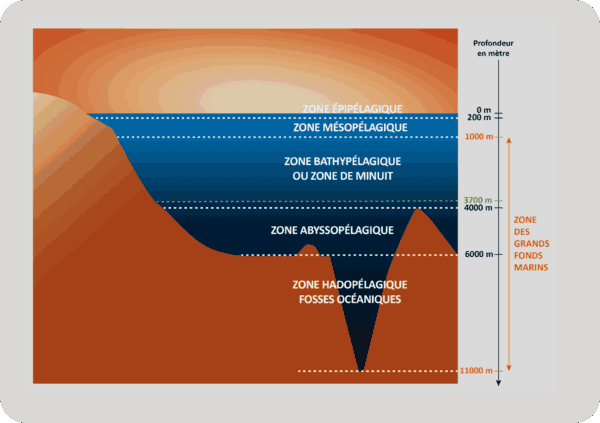

Depuis, les grands fonds marins n’ont jamais cessé de fasciner, de faire parler d’eux, de susciter beaucoup d’intérêt et de convoitises. Ce territoire qui couvre plus de la moitié de la surface de la Terre est moins bien cartographié que la surface de la Lune ou de Mars. Pourtant, il recèle d’immenses plaines, des montagnes escarpées, des fosses océaniques vertigineuses, des sources d’eau chaude crachant des minéraux, une obscurité complète, des températures glaciales, des pressions écrasantes et des organismes vivants extraordinaires, étonnants et inconnus de la science…

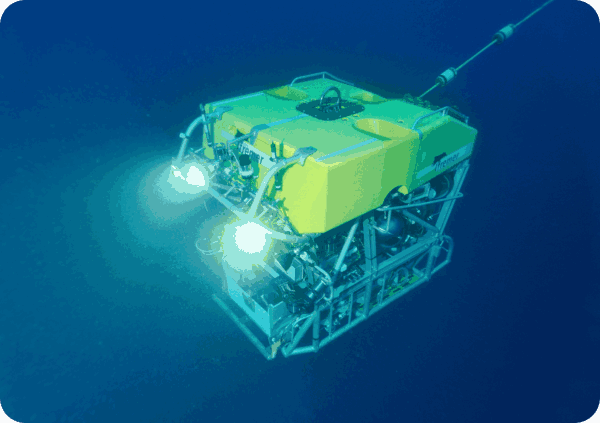

Chaque plongée permet de nouvelles découvertes et les travaux des chercheurs nous permettent de connaître chaque jour un peu mieux cet univers des grandes profondeurs.

Les résultats des études tendent à montrer que des perturbations majeures peuvent entraîner des destructions irréversibles de la biodiversité

Horaires

Horaires Contact

Contact FAQ

FAQ